超偏極核スピンの応用法

極低温と高磁場DNPを組み合わせて実現される超偏極NMR測定の最大の利点は、NMRシグナルの高感度化である。しかし、超偏極がもたらすものはそれだけではない。

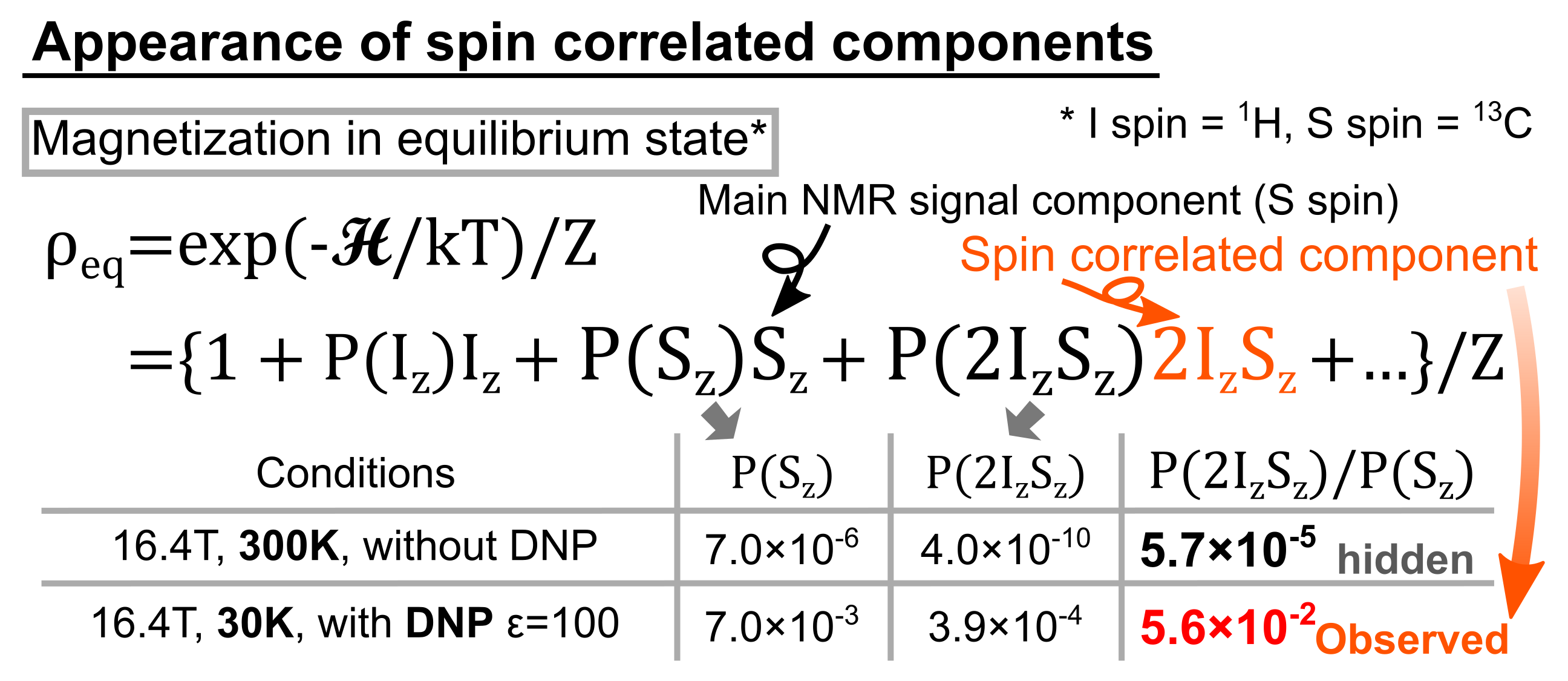

その恩恵の1つとして、「スピン相関成分の出現」を挙げることができるだろう。NMR測定によって我々は原子核周辺の構造を知ることができるが、特に原子核同士の化学結合や空間的距離の情報は「Jカップリング」や「双極子相互作用」といったスピン間相互作用を利用して測定される。逆に言えばそうしたスピン間相互作用がなければ、スピン同士は何の関わり合いもなく互いに独立している、と思われている。しかし、実はNMRシグナルにはこれらの相互作用と全く関係のない、2スピン、あるいはそれ以上のスピンの関わり合った成分が混在している。これが「スピン相関成分」である。ただしDNPによる超偏極を達成しない室温NMRでは、混在するといっても普通のシグナル成分に比べて1万分の1以下であるため、近似によって無視されてしまうくらい小さく、観測されない。しかし、超偏極下ではスピン相関成分はもはや無視できないほどに大きくなってきて、近似は破綻する。ついには、いつも測定しているNMRシグナルとは別の、新しいシグナル成分がスペクトル上に現れだすのである。

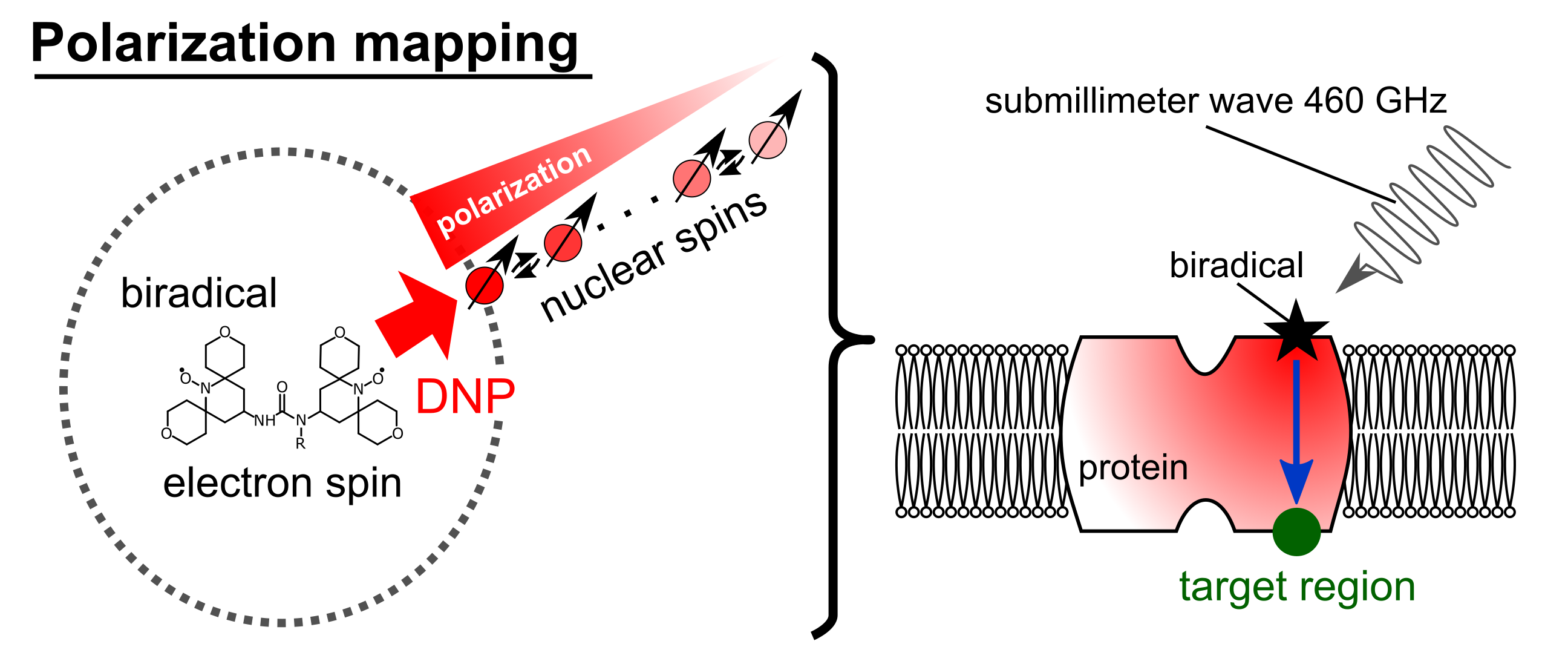

この現象を用いれば、何か面白いことができるだろうか。例えば、スピン相関成分は偏極が大きくなればなるほど増大していくため、偏極の大きさの指標(偏極率)として応用できそうである。DNP実験では、偏極はラジカルのもつ電子スピンから核スピンへ移動し、そして核スピン間で受け渡され拡散していく。このとき、偏極率はラジカルと核スピンの距離の情報や核スピンの密度などの測定する分子の構造情報を含んでいる。更にいくつかの工夫をすることによって偏極率を位置選択的に取得することが可能になると考えられる。これを利用すれば、スピン相関成分を用いて偏極率をマッピングできるようになり、新しい構造分析法をもたらしうるのである。

他にも様々な応用が考えられる。ある種の測定法では、スピン相関を作り出すために少なくとも10以上のパルスを連続で照射し続けるような複雑で長いパルス系列が必要だった。ところが超偏極下では何もしなくとも相関成分が存在しているために測定は著しくシンプルになる。具体的には、なんと、単純なパルスをたった2本用いるだけで実現されるのである。強いパルスや長いパルスは条件によってはプローブや試料のダメージを与えてしまうため、この手法は技術的にも有意義である。

DNPがもたらす超偏極からの贈り物によって、我々の地平はあらゆる方向に広がり続けている。その眺めは、今までも、そしてこれからも、我々の常識を根本から変えてしまうような体験に違いない。