NEWS

![]()

NEWSニュース

-

- NEWS

- 【研究成果のご報告】光で温度分布を自在に操る「ホログラフィック光熱変換顕微鏡」を開発 -生物の温度感知メカニズム解明に新技術-

お知らせ

2025.10.10

【研究成果のご報告】光で温度分布を自在に操る「ホログラフィック光熱変換顕微鏡」を開発 -生物の温度感知メカニズム解明に新技術-

- 発表のポイント

- ▶ 近赤外光で、微小熱源の任意の空間パターンを時間的に操作できる「ホログラフィック光熱変換顕微鏡」を開発

- ▶ 顕微鏡視野内の自在な温度制御が可能となり、さまざまな細胞の温度感受性カルシウムシグナル伝達の観測に成功

- ▶ 生物が温度を感じるメカニズムの解明を飛躍させる顕微鏡技術として期待

概要

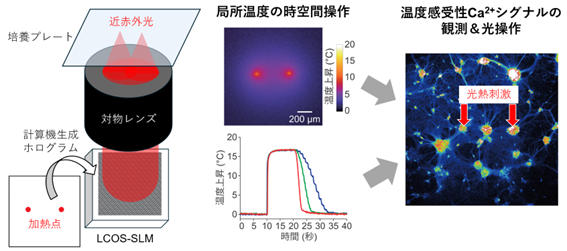

大阪大学蛋白質研究所の鈴木団准教授と、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の大山廣太郎主幹研究員、大山智子上席研究員 、田口光正プロジェクトリーダー 、および早稲田大学先進理工学部化学・生命化学科の石井あゆみ准教授、松村脩平さん(修士課程)で構成される共同研究グループは、近赤外光で溶液の温度を時空間操作する「ホログラフィック光熱変換顕微鏡」を開発しました(図1)。これは、空間光変調器上に表示する計算機生成ホログラムによって、予め設計した微小熱源の分布を、狙ったタイミングで、対物レンズ焦点面に形成する技術です。本技術によって顕微鏡観察視野内の狙った細胞集団を局所加熱することで、上皮細胞や神経細胞、心筋細胞の温度感受性カルシウムシグナル伝達を観測することに成功しました。さらには、従来技術ではできなかった、局所的な温度変化速度を操作することにも成功しました。そして、急激な温度変化ほど大きなカルシウムシグナルが発生することも明らかにしました。生物が温度を感じるメカニズム解明を飛躍させるツールとしての活用が期待されます。

図1 ホログラフィック光熱変換顕微鏡による温度感受性カルシウムシグナルの解明。空間光変調器(LCOS-SLM)上に表示した計算機生成ホログラムにより、水の吸収波長帯の近赤外レーザー光を対物レンズで集光した際の光分布を制御し(左)、細胞の培養プレート面上の局所温度を時空間操作する(中央)。細胞の蛍光カルシウムイメージングと組み合わせ、狙った細胞に光熱刺激を与えることで、温度感受性カルシウムシグナルの観測、光操作ができる(右)

研究の背景

温度は、私たちが生きていくうえで欠かせない感覚情報です。例えば、触れたものや飲食物の温度を感じられるおかげで火傷や凍傷を避けることができます。2021年に生命の温度感知センサーの発見に対してノーベル生理学・医学賞が与えられたように、生物が温度を感じる仕組みを解き明かすことは重要な研究テーマです。

私たちの身体を構成するミクロンサイズの細胞が温度を感じる瞬間を捉えるためには、顕微鏡観察中に細胞周りの培養液の温度を変える方法が有力です。生命科学において培養容器の周りの温度を加熱/冷却する温度制御装置は普及していますが、顕微鏡視野内に温度分布を形成したり、秒スケールの速い温度制御をしたりするには不向きです。一方、水の吸収波長帯の近赤外レーザー光を対物レンズで集光することで、光を熱に変換して顕微鏡観察視野中の溶液を局所的に加熱する「光熱変換顕微鏡」は、細胞サイズの温度勾配を秒スケールで形成することができるため、細胞や精製タンパク質を用いて温度感知を解明する研究(*1)において活用されてきました。

研究の内容

本研究では、従来の定点加熱型の光熱変換顕微鏡をアップグレードするために、以下3つの性能を付与しました。

性能1) 加熱する位置を自由に設定し切り替えられる

性能2) さまざまな温度分布を柔軟に形成できる

性能3) 温度の変化速度を自在にコントロールできる

これらの性能を満たすために、従来の光熱変換顕微鏡に空間光変調器(*2)による光制御技術を組み込んだ「ホログラフィック光熱変換顕微鏡」を開発しました(図1)。本技術は、シリコン基板上に液晶を配置したLCOS型空間光変調器(*3)に表示する計算機生成ホログラム(*4)によって、あらかじめ設計しておいた近赤外光分布を対物レンズ焦点面に形成することができます。これにより、指定した箇所の局所加熱やその切り替えが容易となり(性能1)、多点に異なる温度領域を形成したり、線状の温度分布を形成したりと、柔軟な温度分布制御(性能2)が可能となりました。また、集光点の強度を段階的(最速0.2秒ごと)に変えることで、温度変化速度を精密に制御することもできました(性能3)。

このホログラフィック光熱変換顕微鏡によって、観察視野内の一部の細胞集団に加熱刺激を与えたところ、カルシウムシグナル(*5)が発生し伝播する様子を撮影することができました。また、細胞を急激に冷却するほど、大きなカルシウムシグナルが発生することも明らかにしました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

細胞をリアルタイム観察しながら、その視野内の温度を自在に変調できる本技術によって、今後、さまざまな生命システムの新しい温度感受性とそのメカニズムが明らかになると期待されます。またピンポイントかつタイムリーな光熱刺激によって、多くの細胞活動に関連するカルシウムシグナルを経由して(*5)、あるいは熱で直接(*1)、細胞機能を変調することで、複雑な多細胞系システムの解析・操作や精密な温熱治療技術の開発といった応用展開も期待できます。

特記事項

本研究成果は、2025年10月6日に、英国王立化学会(Royal Society of Chemistry)が発行する、マイクロ・ナノスケールのデバイスに関する最先端研究を掲載する国際学術誌Lab on a Chipに掲載されました。

タイトル:Spatiotemporal temperature control by holographic heating microscopy unveils cellular thermosensitive calcium signalling

Kotaro Oyama*, Ayumi Ishii, Shuhei Matsumura, Tomoko G. Oyama, Mitsumasa Taguchi, and Madoka Suzuki*

*責任著者

DOI: https://doi.org/10.1039/d5lc00675a

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金、JSTさきがけ、武田科学振興財団、徳山科学技術振興財団、大阪大学蛋白質研究所共同利用・共同研究などの支援により行われました。

用語解説

*1 温度感知を解明する研究(関連する過去のプレスリリース)

2021年11月9日ResOU “胎児の神経を形作る仕組みは精密な温度センサー”も参照。

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2021/20211109_1

2022年8月8日ResOU “熱中症の発症予測・メカニズム解明にも寄与 タンパク質の過敏な熱応答で体温上昇が止まらない! ―悪性高熱症の熱産生暴走メカニズム―”

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2022/20220808_2

2023年10月24日ResOU “骨格筋はわずかな温度の変化を敏感に感じてパフォーマンスを向上させる!ウォーミングアップの効果をタンパク質レベルで解明”

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2023/20231024_2

*2 空間光変調器

光の位相や振幅を空間的に変調できる装置。本研究で使用した位相変調を得意とするLCOS型の他、高速制御を得意とするデジタルマイクロミラーデバイス型も普及している。

*3 LCOS型空間光変調器

シリコン基板上に液晶を配置したLiquid Crystal on Silicon (LCOS)型空間光変調器。

*4 計算機生成ホログラム

設計した光強度分布を集光面に形成するために、コンピューターで計算された位相分布情報

*5 カルシウムシグナル

刺激に応じて細胞内のカルシウムイオン濃度が変化し、細胞機能を調整するシグナル伝達の代表格。筋収縮や神経の情報伝達など多くの細胞活動に関連する。